120件中 6~10件目(2ページ目)を表示しています。

| 2020-05-01 | 被災地はいま77 |

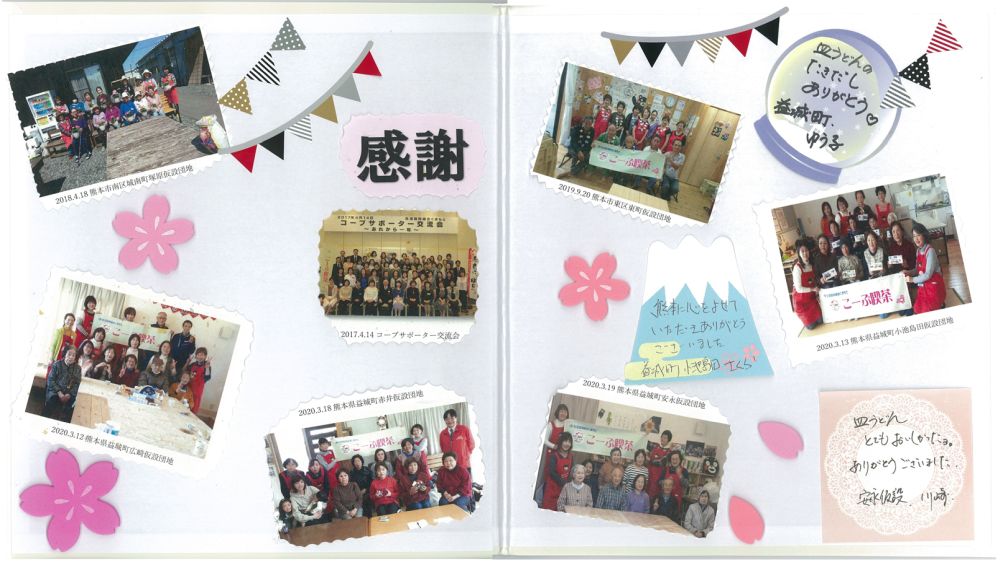

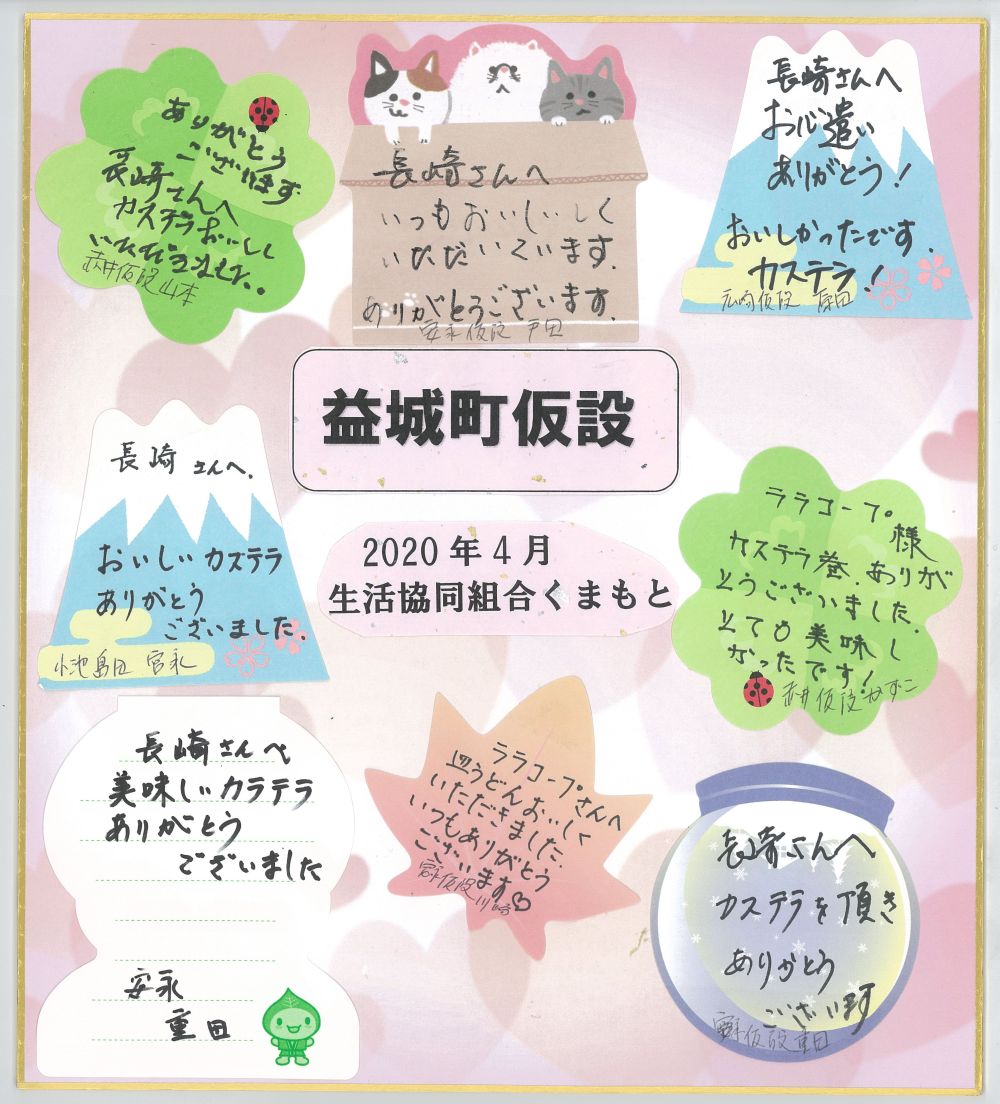

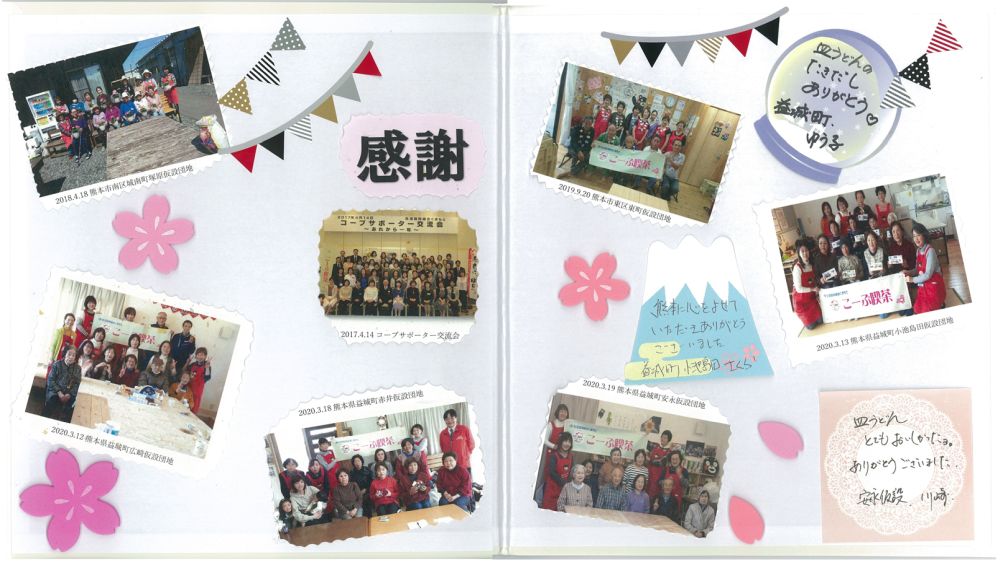

| 2020-04-02 | コープくまもとより感謝の声が届きました |

| 2020-03-17 | 被災地はいま76 |

| 2020-03-04 | 被災地はいま75 |

| 2020-02-17 | 被災地はいま74 |

被災地はいま772020-05-01

サッカーで女川町の名前を全国に広めたい

宮城県女川町/コバルトーレ女川

コバルトーレ女川は、現在、東北社会人サッカーリーグ1部で戦っているサッカーチームです。2006年、スポーツを中心にまちを活性化しようという「女川スポーツコミュニティ構想」のもと、アマチュアのクラブチームとして発足し、数々の試合で地元を元気づけてきました。また、子どもサッカー教室の開催などを通じて地元の人々とのきずなを深めてきました。チームのコンセプトは“地域貢献”です。

チームの活動は2011年のリーグ開幕直前に発生した東日本大震災で、休止を余儀なくされました。阿部裕二監督は「チームの本質は何か、自分たちを見つめ直した」と当時を振り返ります。そして「できることをやろう」と様々な支援活動に取り組みます。5月には子どもたちと一緒にサッカーを始めました。「グランドに通える子たちを集めて、教えるというよりもただ遊んでいました」。また放課後、スクールバスを待つ子どもたちと校庭でボールを蹴って遊ぶこともありました。

9月にはトップチームの選手が練習を再開し、2012年4月、再びリーグ戦のピッチに立ちました。2018年には念願のJFL(※)昇格を果たしましたが、2019年は再びリーグ1部で戦うことになりました。

試合は遠方で開催することも多く、いつも地元の応援があるとは限りません。しかし阿部監督は「まちを歩いていれば、今週は試合があるの?この間は勝った?と声をかけてもらえる。試合会場には来られなくても応援してくれているというのをヒシヒシと感じる」と話します。

また選手は皆、みやぎ生協をはじめ女川や石巻などの地元企業で働き、就業外の時間を使ってサッカーの練習に励んでいます。「働いて収入を得てサッカーができる環境をつくってくださっている。それも応援の一つだと思っています」。

阿部監督の願いは「サッカーで女川の名前を全国に広めること」です。そのためにはリーグ1部を勝ち抜いてJFLに昇格しなければなりません。2021年2月には女川町に天然芝のグランドができる予定です。「JFLに上がって女川町のグランドで試合ができれば、これまで以上に多くのサポーターが来町してくれる。ここでサッカーを観戦し、お酒を酌み交わし、美味しいものを食べてくれる。それが復興の後押しにもなると思っています」。

※JFL/日本フットボールリーグ。アマチュアリーグ最上位に位置する組織。

宮城県女川町/コバルトーレ女川

コバルトーレ女川は、現在、東北社会人サッカーリーグ1部で戦っているサッカーチームです。2006年、スポーツを中心にまちを活性化しようという「女川スポーツコミュニティ構想」のもと、アマチュアのクラブチームとして発足し、数々の試合で地元を元気づけてきました。また、子どもサッカー教室の開催などを通じて地元の人々とのきずなを深めてきました。チームのコンセプトは“地域貢献”です。

チームの活動は2011年のリーグ開幕直前に発生した東日本大震災で、休止を余儀なくされました。阿部裕二監督は「チームの本質は何か、自分たちを見つめ直した」と当時を振り返ります。そして「できることをやろう」と様々な支援活動に取り組みます。5月には子どもたちと一緒にサッカーを始めました。「グランドに通える子たちを集めて、教えるというよりもただ遊んでいました」。また放課後、スクールバスを待つ子どもたちと校庭でボールを蹴って遊ぶこともありました。

9月にはトップチームの選手が練習を再開し、2012年4月、再びリーグ戦のピッチに立ちました。2018年には念願のJFL(※)昇格を果たしましたが、2019年は再びリーグ1部で戦うことになりました。

試合は遠方で開催することも多く、いつも地元の応援があるとは限りません。しかし阿部監督は「まちを歩いていれば、今週は試合があるの?この間は勝った?と声をかけてもらえる。試合会場には来られなくても応援してくれているというのをヒシヒシと感じる」と話します。

また選手は皆、みやぎ生協をはじめ女川や石巻などの地元企業で働き、就業外の時間を使ってサッカーの練習に励んでいます。「働いて収入を得てサッカーができる環境をつくってくださっている。それも応援の一つだと思っています」。

阿部監督の願いは「サッカーで女川の名前を全国に広めること」です。そのためにはリーグ1部を勝ち抜いてJFLに昇格しなければなりません。2021年2月には女川町に天然芝のグランドができる予定です。「JFLに上がって女川町のグランドで試合ができれば、これまで以上に多くのサポーターが来町してくれる。ここでサッカーを観戦し、お酒を酌み交わし、美味しいものを食べてくれる。それが復興の後押しにもなると思っています」。

※JFL/日本フットボールリーグ。アマチュアリーグ最上位に位置する組織。

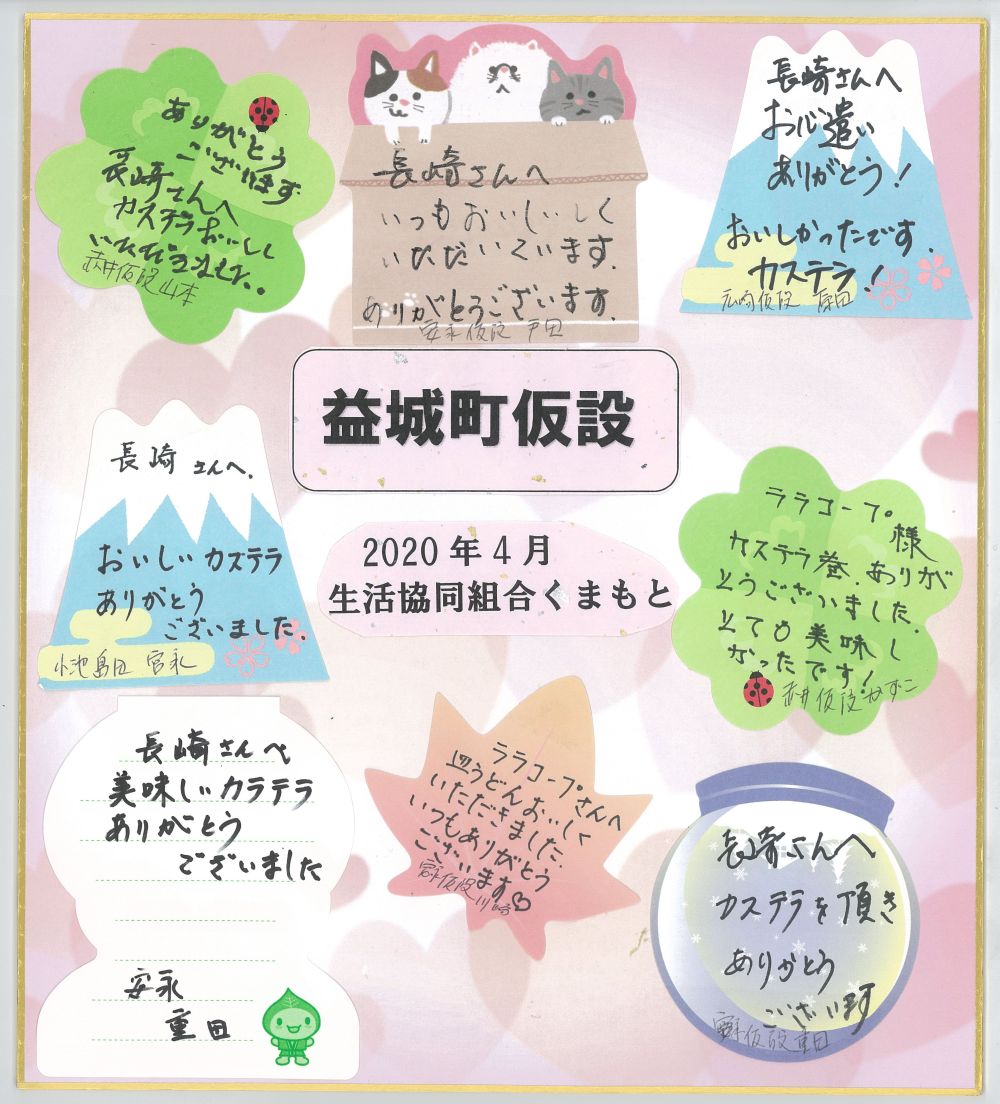

コープくまもとより感謝の声が届きました2020-04-02

ララコープは地震発生当初から配達支援、店舗支援、炊き出し支援、募金活動などの人的・物的支援に取り組んできました。

この度、益城町仮設住宅よりお礼の寄せ書きが届きました。

この度、益城町仮設住宅よりお礼の寄せ書きが届きました。

被災地はいま762020-03-17

勝って「石巻ここにあり」を全国にアピール

宮城県石巻市/日本製紙石巻硬式野球部

日本製紙石巻硬式野球部(以下、日本製紙野球部)は創部から34年、全国大会で8強入りの実績を持つ社会人野球チームです。

2011年3月11日、日本製紙野球部は試合のため東京にいました。数日後、石巻に戻ってきた部員たちが目にしたのは津波で壊滅した工場と町の姿でした。前田直樹さん(現監督)は「工場のある辺り、町が一つ無くなっていた」と当時の惨状を語ります。

野球部は活動休止。工場のがれき撤去に従事するかたわら、安否が分からない同僚を探したり、炊き出しの手伝いに行ったりしました。前田さんたちは、そこで町の人から「工場、大丈夫か?」「野球部、頑張れよ」と声を掛けられます。誰もが自分の生活でいっぱいの状況のなか、日本製紙と野球部を心配してくれたのです。「当時は野球を続けられるかどうかさえ分からない時期でしたが、ありがとうございます、頑張りますと答えていました」。

野球部の存続が決まり、練習を再開したのは5月に入ってからでした。石巻のグランドが被災していたため旭川工場に練習の場を移し、「復興のシンボルになる」をコンセプトに再スタートを切りました。

そして震災発生から2年後の2013年、都市対抗野球の東北予選を勝ち抜いた日本製紙野球部は東京ドームで開催された全国大会に出場し、ベスト8の好成績をおさめます。

大会には石巻から約8,000人の応援団が駆けつけ、大漁旗を振って“地元石巻の野球チーム”を応援しました。「皆さん、こんなにも楽しみにしてくれていたんだと嬉しくなりました」と前田さんが話すように、それはあらためて地元の期待の大きさを感じる出来事でした。

日本製紙野球部は、シーズンオフには宮城や福島の小・中・高校生を対象に野球教室を開催し、野球の技術や楽しさを伝えます。なかには高校卒業後、日本製紙に入社した選手もいます。

シーズンオフはメンバーが入れ替わる時期でもあります。「震災を経験している選手も少なくなりました」。前田さんたちは、新しい選手が入ってきた時、必ず震災の話をするそうです。「我々は今、こういう場所で野球をやっている。だからこそ、試合で勝って“石巻ここにあり”を全国にアピールしたいと」。

被災地石巻が復興を遂げ、「野球の石巻」として名をはせる。そんな願いを胸に日本製紙野球部は2020年、再び全国大会出場を目指します。

宮城県石巻市/日本製紙石巻硬式野球部

日本製紙石巻硬式野球部(以下、日本製紙野球部)は創部から34年、全国大会で8強入りの実績を持つ社会人野球チームです。

2011年3月11日、日本製紙野球部は試合のため東京にいました。数日後、石巻に戻ってきた部員たちが目にしたのは津波で壊滅した工場と町の姿でした。前田直樹さん(現監督)は「工場のある辺り、町が一つ無くなっていた」と当時の惨状を語ります。

野球部は活動休止。工場のがれき撤去に従事するかたわら、安否が分からない同僚を探したり、炊き出しの手伝いに行ったりしました。前田さんたちは、そこで町の人から「工場、大丈夫か?」「野球部、頑張れよ」と声を掛けられます。誰もが自分の生活でいっぱいの状況のなか、日本製紙と野球部を心配してくれたのです。「当時は野球を続けられるかどうかさえ分からない時期でしたが、ありがとうございます、頑張りますと答えていました」。

野球部の存続が決まり、練習を再開したのは5月に入ってからでした。石巻のグランドが被災していたため旭川工場に練習の場を移し、「復興のシンボルになる」をコンセプトに再スタートを切りました。

そして震災発生から2年後の2013年、都市対抗野球の東北予選を勝ち抜いた日本製紙野球部は東京ドームで開催された全国大会に出場し、ベスト8の好成績をおさめます。

大会には石巻から約8,000人の応援団が駆けつけ、大漁旗を振って“地元石巻の野球チーム”を応援しました。「皆さん、こんなにも楽しみにしてくれていたんだと嬉しくなりました」と前田さんが話すように、それはあらためて地元の期待の大きさを感じる出来事でした。

日本製紙野球部は、シーズンオフには宮城や福島の小・中・高校生を対象に野球教室を開催し、野球の技術や楽しさを伝えます。なかには高校卒業後、日本製紙に入社した選手もいます。

シーズンオフはメンバーが入れ替わる時期でもあります。「震災を経験している選手も少なくなりました」。前田さんたちは、新しい選手が入ってきた時、必ず震災の話をするそうです。「我々は今、こういう場所で野球をやっている。だからこそ、試合で勝って“石巻ここにあり”を全国にアピールしたいと」。

被災地石巻が復興を遂げ、「野球の石巻」として名をはせる。そんな願いを胸に日本製紙野球部は2020年、再び全国大会出場を目指します。

被災地はいま752020-03-04

復活した閖上の魅力を発信していきたい

宮城県名取市/かわまちてらす閖上

名取市内でも津波被害の大きかった閖上(ゆりあげ)地区に、2019年4月、観光と交流の商業施設「かわまちてらす閖上」(以下、かわまちてらす)がオープンしました。名取川の堤防沿いにレストランやカフェ、海産物店などが建ち並び、食はもちろん散歩やツーリングなどアクティビティも楽しめる人気スポットとなっています。また周辺では宅地開発が進み、地元の人たちの新たな交流拠点としても注目されています。

(株)かわまちてらす閖上の菊地祥弘さんは、「名取川堤防沿いのエリアは元々商店街があったところ。地元の人たちにとっては昔から身近な場所だった」と言います。

震災で大きく傷ついた閖上ですが、地元の商業者たちは「閖上にもう一度かつての賑わいを取り戻したい」と立ち上がり、名取川の景観を活かしてかわまちてらすをつくりました。

かわまちてらすをきっかけにまちづくりが前進すれば、定住者の増加につながるとの期待もあります。

「ここは閖上の復活の象徴。地域の期待の大きさをひしひしと感じている」と菊地さん。この夏、広場をステージにして開催したカラオケ大会には大勢の地元住民が参加し、その場で次の開催を待つ声があがるほど盛り上がったそうです。

オープンから約6ヶ月。かわまちてらすは平日にも関わらず、食事や買い物を楽しんだり、堤防沿いを散策したりする大勢の人で賑わっています。「土日の来客はさらに多い。芋煮やイルミネーション、お花見など様々なイベントを実施し、賑わいを継続していきたい」。

かわまちてらすはロケーションの良さでも人を惹きつけています。「この風景、素晴らしいでしょ」と菊地さんの指さす方を見れば、海と空に向かってゆったりと流れる名取川が目に入ります。風景を楽しみながら食事や買い物ができ、仙台の都心部からも近く気軽に足を運ぶことができます。

「震災を乗り越えて復活した閖上を見にきてほしい。そのためにこれからも閖上の魅力をかわまちてらすから発信していきたい」。

歩みは始まったばかり。閖上の賑わいがずっと続くよう、菊地さんたちは様々なもてなしのアイディアを繰り出しながら、お客さまを迎えています。

宮城県名取市/かわまちてらす閖上

名取市内でも津波被害の大きかった閖上(ゆりあげ)地区に、2019年4月、観光と交流の商業施設「かわまちてらす閖上」(以下、かわまちてらす)がオープンしました。名取川の堤防沿いにレストランやカフェ、海産物店などが建ち並び、食はもちろん散歩やツーリングなどアクティビティも楽しめる人気スポットとなっています。また周辺では宅地開発が進み、地元の人たちの新たな交流拠点としても注目されています。

(株)かわまちてらす閖上の菊地祥弘さんは、「名取川堤防沿いのエリアは元々商店街があったところ。地元の人たちにとっては昔から身近な場所だった」と言います。

震災で大きく傷ついた閖上ですが、地元の商業者たちは「閖上にもう一度かつての賑わいを取り戻したい」と立ち上がり、名取川の景観を活かしてかわまちてらすをつくりました。

かわまちてらすをきっかけにまちづくりが前進すれば、定住者の増加につながるとの期待もあります。

「ここは閖上の復活の象徴。地域の期待の大きさをひしひしと感じている」と菊地さん。この夏、広場をステージにして開催したカラオケ大会には大勢の地元住民が参加し、その場で次の開催を待つ声があがるほど盛り上がったそうです。

オープンから約6ヶ月。かわまちてらすは平日にも関わらず、食事や買い物を楽しんだり、堤防沿いを散策したりする大勢の人で賑わっています。「土日の来客はさらに多い。芋煮やイルミネーション、お花見など様々なイベントを実施し、賑わいを継続していきたい」。

かわまちてらすはロケーションの良さでも人を惹きつけています。「この風景、素晴らしいでしょ」と菊地さんの指さす方を見れば、海と空に向かってゆったりと流れる名取川が目に入ります。風景を楽しみながら食事や買い物ができ、仙台の都心部からも近く気軽に足を運ぶことができます。

「震災を乗り越えて復活した閖上を見にきてほしい。そのためにこれからも閖上の魅力をかわまちてらすから発信していきたい」。

歩みは始まったばかり。閖上の賑わいがずっと続くよう、菊地さんたちは様々なもてなしのアイディアを繰り出しながら、お客さまを迎えています。

被災地はいま742020-02-17

ゆるやかなコミュニティが息づくオープンな集会所

宮城県亘理町/西木倉災害公営住宅ふれあい喫茶

亘理町の西木倉(にしきぐら)災害公営住宅は、阿武隈川と鳥の海に挟まれた荒浜地区にあります。3棟の集合住宅の周囲には住宅や商店がゆったりと建ち並び、のどかな風景が広がっています。

牧野かつ江さんは毎週月曜から金曜の午前中、地域の人が気軽に集まれるように集会所のカギを開け、お茶を準備して待っています。自治会などから託された役目があるわけではなく、まったくのボランティアです。

「何をするわけでもないの。みんなでお喋りするだけ」。年に1回ずつ芋煮会や夏祭りなど交流の場はありますが、「普段からみんなと仲良くやっていきたい。自分にとっても良いことだから」と牧野さんは言います。

みやぎ生協のふれあい喫茶(※)も、その一つです。きっかけは亘理店でふれあい喫茶を体験し、当時住んでいた仮設住宅での開催を要望したことでした。生協との付き合いは公営住宅に入居してからも続き、ふれあい喫茶を楽しみに荒浜地区まで足を運ぶ参加者がいるほどの人気行事になっています。

公営住宅のなかには集会所の運営管理が負担になって、あまり利用されていないケースもあります。仮設住宅では常に開放されていた集会所が、公営住宅では常にカギのかかった状態になることを憂慮する声もありました。そうしたなか、集会所をほぼ毎日開放して人の集まる機会を設けている牧野さんの試みは、とても貴重であることが分かります。

佐藤美智子さんは以前住んでいた場所に自宅を再建しました。ふれあい喫茶に参加したきっかけを「荒浜に戻ったけれど昔の行政区も、昔いたご近所さんもいなくなった。地域になかなかなじめないで、どこを頼りにしていいか分からなかった。そんな時、生協で喫茶をしているよと聞いて来てみたんです」と話してくれました。

西木倉災害公営住宅でのふれあい喫茶、毎週月曜から金曜までの気軽な集まり、どちらも入居者だけでなく近隣の住民や少し離れた地域からの参加があります。「外にでて人と話をしよう」「自分の興味のあることに参加してみよう」が動機です。

震災前の集落をベースにしたコミュニティとは異なる、人と人のつながりから生まれるコミュニティがそこにはあります。行政区など場所のコミュニティが固まるにはまだ時間がかかりますが、人の“気持ち”をつなぐゆるやかなコミュニティはしっかりと広がり、浸透しています。

※被災された方を対象に、仮設住宅や災害公営住宅の集会所、店舗や組合員集会所などで、一緒にお茶を飲みながらおしゃべりを楽しむ活動

宮城県亘理町/西木倉災害公営住宅ふれあい喫茶

亘理町の西木倉(にしきぐら)災害公営住宅は、阿武隈川と鳥の海に挟まれた荒浜地区にあります。3棟の集合住宅の周囲には住宅や商店がゆったりと建ち並び、のどかな風景が広がっています。

牧野かつ江さんは毎週月曜から金曜の午前中、地域の人が気軽に集まれるように集会所のカギを開け、お茶を準備して待っています。自治会などから託された役目があるわけではなく、まったくのボランティアです。

「何をするわけでもないの。みんなでお喋りするだけ」。年に1回ずつ芋煮会や夏祭りなど交流の場はありますが、「普段からみんなと仲良くやっていきたい。自分にとっても良いことだから」と牧野さんは言います。

みやぎ生協のふれあい喫茶(※)も、その一つです。きっかけは亘理店でふれあい喫茶を体験し、当時住んでいた仮設住宅での開催を要望したことでした。生協との付き合いは公営住宅に入居してからも続き、ふれあい喫茶を楽しみに荒浜地区まで足を運ぶ参加者がいるほどの人気行事になっています。

公営住宅のなかには集会所の運営管理が負担になって、あまり利用されていないケースもあります。仮設住宅では常に開放されていた集会所が、公営住宅では常にカギのかかった状態になることを憂慮する声もありました。そうしたなか、集会所をほぼ毎日開放して人の集まる機会を設けている牧野さんの試みは、とても貴重であることが分かります。

佐藤美智子さんは以前住んでいた場所に自宅を再建しました。ふれあい喫茶に参加したきっかけを「荒浜に戻ったけれど昔の行政区も、昔いたご近所さんもいなくなった。地域になかなかなじめないで、どこを頼りにしていいか分からなかった。そんな時、生協で喫茶をしているよと聞いて来てみたんです」と話してくれました。

西木倉災害公営住宅でのふれあい喫茶、毎週月曜から金曜までの気軽な集まり、どちらも入居者だけでなく近隣の住民や少し離れた地域からの参加があります。「外にでて人と話をしよう」「自分の興味のあることに参加してみよう」が動機です。

震災前の集落をベースにしたコミュニティとは異なる、人と人のつながりから生まれるコミュニティがそこにはあります。行政区など場所のコミュニティが固まるにはまだ時間がかかりますが、人の“気持ち”をつなぐゆるやかなコミュニティはしっかりと広がり、浸透しています。

※被災された方を対象に、仮設住宅や災害公営住宅の集会所、店舗や組合員集会所などで、一緒にお茶を飲みながらおしゃべりを楽しむ活動