120件中 96~100件目(20ページ目)を表示しています。

| 2014-01-08 | 被災地のいま3 |

| 2014-01-07 | 被災地のいま2 |

| 2013-11-15 | 被災地のいま1 |

| 2013-03-04 | 被災された方々の自立支援を商品購入で |

| 2011-08-12 | おかえりなさい! |

被災地のいま32014-01-08

再び直面する失業危機

宮城県内の震災による失業者は約4万6千人。慣れない他業種への転職やがれき処理施設への一時的な就労など、仕事の環境は激変しました。

2年半を経過したいま、復興関連事業の求人数増加で数字上の状況は一見好転しているように見えますが、応募条件や労働環境からミスマッチが起きているのが現実です。思うように就職先が見つからない状況は今も変わっていません。

さらに最近は、がれき処理の終了とともに作業にあたっていた数千人の被災者が再び職を失いつつあります。

震災対応で一時的に雇用されていた自治体の臨時職員も、来春には雇用期間が終了します。

被災者や生活困窮者の就労を支援する(社)パーソナルサポートセンター「わっくわあく」の児島亨さんは「復興関連で緊急雇用されていた方々が失業し、新たに仕事を探す事例が増えています」と話します。

失業は生活困窮を招きます。「災害公営住宅に移ったら家賃などすべて自己負担。年金だけでは暮らせない」と60代、70代で求職活動をする方々もいれば、建設現場を解雇され路上生活を送ることになった若者もいます。

「生業なくして再建なし」とは良く言われることですが、厳しい就労環境の中で、被災した高齢者の就労や再び失業危機に直面する人たちの再就職をどう支援していくかが緊急の課題になっています。

情報提供/みやぎ生協

※失業者数は厚労省(雇用保険離職票等交付件数)より

被災地のいま22014-01-07

まだまだ消えない「住まいの不安」

生活再建のために最も基本的で重要な「住まい」。しかし、被災地では住まいを巡って日々新たな問題が浮上しています。

床のたわみなど早くも老朽化が進む仮設住宅、みなし仮設の契約打ち切りや用地返還に伴う仮設住宅の撤去による仮設間転居、新築を困難にする地価の高騰、遅れがちな宅地造成、難航する集団移転の合意形成など、被災した人たちはそれぞれに困難な状況と向き合っています。

仮設住宅で宅地の供給開始を待つ岩佐恵美子さんは、「工事の建設資材や人手が不足していると聞くので、計画通り進むかどうか…」と工事の遅れを心配します。

災害公営住宅の建設も遅れ気味です。

上原イチ子さんは「ここを出るのは最後の方になりそう。今は元気だからいいけれど…」と長引く仮設での生活に不安を覗かせます。

上原イチ子さんは「ここを出るのは最後の方になりそう。今は元気だからいいけれど…」と長引く仮設での生活に不安を覗かせます。

斎藤くに子さんは「まちづくりが始まったのは最近。息子や娘たち家族に新しいまちの完成を待つ余裕などないから通勤・通学に便利な町へ引っ越していきました。家を建てても、工事が遅れれば転出する若い世代はもっと増える」と言います。

国は仮設住宅の入居期間延長を決めましたが、それは狭く不便な生活が今後もしばらく続くということに他なりません。復興の遅れが住まいの問題をより複雑にし、被災した人たちをさらに辛い環境に追いやっているのです。

※工事期間などは宮城県・山元町等の最近のデータに基づく。

情報提供/みやぎ生協

被災地のいま12013-11-15

2年半前と変わらない景色がある

震災から2年半が経過し宮城県の災害廃棄物の処理は82%まで終了しました。しかし津波浸水域にはいまも壊れた家や岸壁、海水に浸かったままの田んぼが残ります。

応急仮設住宅で3度目の夏を迎えた方々は9万6千人。県外への避難者8千4百人を加えると10万人が未だ仮の暮らしを余儀なくされています。災害公営住宅は21市町で1万5千戸を建設する計画ですが、2年半を経過してもわずか102戸しか完成していません。被災した人たちが地域ごと移住する集団移転事業も、なかなか進んでいません。

漁業の再開率は震災前の約8割まで回復していますが、雇用の受け皿だった水産加工場の稼働率はまだ半分です。工場が再開されても、条件が整わずに就業に踏み切れないでいる人が多くいます。

さらに、沿岸部市町では人口流出が加速。女川町では居住人口が半分に減りました。内陸部の避難先で定住を決める人も多く、被災した自治体にとっては復興計画を左右する大きな課題になっています。

復旧・復興を妨げる問題が次々と起こり、計画がどんどん遅れていく。それが2年半を経過した被災地の現実です。

次回からは、個別問題について被災地の状況をお知らせする予定です。

情報提供/みやぎ生協 2013年9月

※数字は宮城県・水産庁・総務省等の‘12年12月末から‘13年7月末のデータに基づく。

被災された方々の自立支援を商品購入で2013-03-04

手作り商品カタログ 〜復興応援〜

商品を購入することで、被災地で頑張る方々の応援をお願いいたします。

はじめに・・・

この間、全国の生協、組合員の皆さまから寄せられた多くのご支援に感謝申し上げます。

みやぎ生協では、東日本大震災を受けて、2011年5月より『みやぎ生協ボランティアセンター』を設置し、被災された方々に寄り添い、くらしを応援するボランティア活動に取り組んできました。

その活動の中で、生きがいづくりや生活再建のため、手作り品の製作に取り組む方々と出会いました。また、障がいを持つ方が働く福祉共同作業施設でも、施設が被災したり、これまでの仕事や販売先を失った施設が多くあることがわかりました。

みやぎ生協ボランティアセンターが『つなぐ』役割を果たすため、それらの手作り商品をご紹介して購入を呼びかけます。

これらの方々を応援することができるよう、このカタログをご活用いただき、ご注文いただければ幸いです。

※ララコープでは、少しでも現地の方々のお役立ちができるように、この取り組みをホームページでご案内します。

このカタログについて ・・・

●購入やお問合せは、直接、各団体の『申込・連絡先』へご連絡ください。また、その際には、みやぎ生協ボランティアセンターのカタログを見て連絡していることを、各団体へお伝えください。

●発送・支払い方法や送料は、団体ごとに異なりますので、ご注文時に各団体へお問合せください。

●掲載しているのは、被災された方々や福祉施設を利用されている方々によって、ひとつひとつ丁寧に手作りされている商品ですので、お届けまで時間がかかる場合があります。また、各団体の受注状況などによっては、お受けできない場合もありますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

おかえりなさい!2011-08-12

ララコープでは東日本大震災による被災地への拡大支援活動(4名を派遣)を行いました。全員活動を終えて無事に帰協いたしました。

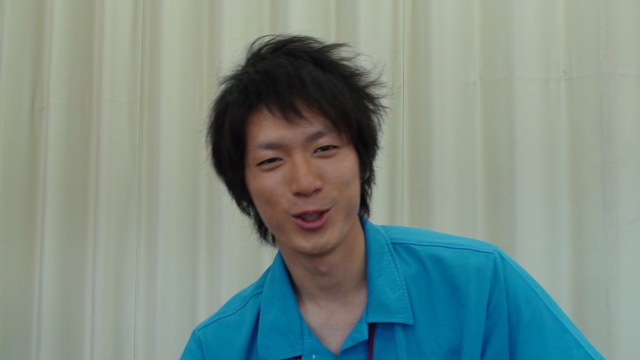

今回は7月4日から8月5日までの5週間。福島県での組合員拡大支援に入り、期待通りの拡大支援を行い、今後の期待を背負う若手のホープとして、村瀬剛担当の横顔をご紹介します。

村瀬剛(長崎東支所勤務)

・ 25歳

・ 入協3年目

・ 休日は学生時代から続けているバドミントンで汗を流す。

長崎からの『想い』を胸に、現地での訪問活動を続け、延べ31名の方々をコープふくしまの組合員に迎え入れることができました。まだまだ半人前、いろんなことを学んで組合員さんのお役にたちたいと思います。

帰協後の報告会でも、元気に応対してくれました。